我が家の次女が4月11日(金)に、小学校の入学式を迎えました。

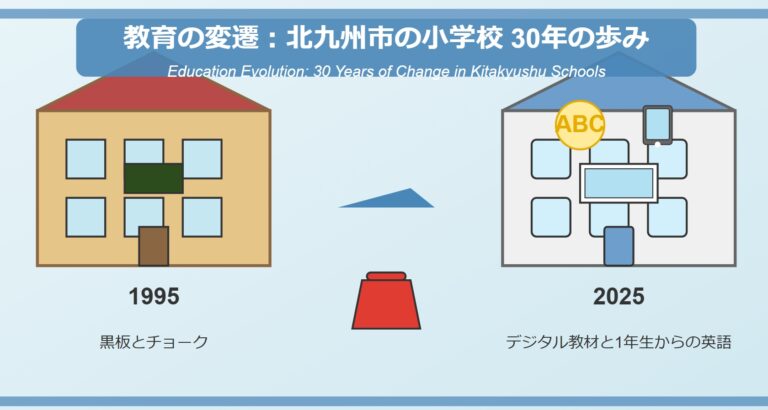

1990年前半に小学生だった私と2025年の今、小学生になる子供達の学校生活には、様々な違いがあると思いましたのでまとめてみました。

最後には記録として、アメリカの相互関税により株価下落に関しても私なりに今の心情をまとめました。次の暴落時に備え参考になれば幸いです。

ランドセルを背負って嬉しそうに写真に収まる姿を見ながら、ふと30年前の自分の入学式を思い出しますね。

特に北九州市では1年生から英語の授業があると聞き、大きな変化を感じています。この記事では、自身の経験と現在の教育を比較しながら、小学校教育の変化について考えてみたいと思います。

• デジタル化が進む現代の学校環境

• 40年で変わった教育方針と学校生活

• 子どもの遊びと生活環境の変化

2025年4月に2人目の次女が小学校入学!

恥ずかしがり屋で朝起きるのに弱く、1度ぐずると急に黙り込んで動こうとしなくなる次女。

でも、弟の面倒をよく見てくれたり明るい性格に少しぽっちゃりとした次女。保育園の卒園式では将来は救急車に乗りたいと言われ看護師ではなく救急車を強調する次女(笑)

入学式が終わり、初登校は長女と一緒に身体には大きなランドセルを背負い黄色の帽子を被り登校する姿の方が不思議と入学式よりも小学生なんだなと実感しました。

入学式では式の後にクラスに移動し教室での様子や雰囲気を見ていましたが、私が子供時代と比べると賑やかで色んな子供がいるなと感じました。時代の変化ですよね。

我が家では入学式の際は「資さんうどん」が定番

入学式に限らず、卒園式も含めてどちらかは資さんうどんにみんなで行ってます。

資さんうどんは去年ガストを運営しているすかいらーくが買収しましたね。福岡中心に大分や熊本にもここ数年で出店してましたが、ついに関東に進出していますね。

安くて美味しいし昔からの定員さんもいてチェーン店にしては凄いなと思っています。

パソコンやXでツイートする際に紹介しようとしても「資」がすけでは変換されないのが面倒だなと感じることがあります(;´・ω・)

いつも資産と打って変換して産は消しています。北九州の方はスマホに単語登録でもしているのかな?みんなどうやって変換しているか些細なことですが気になります。

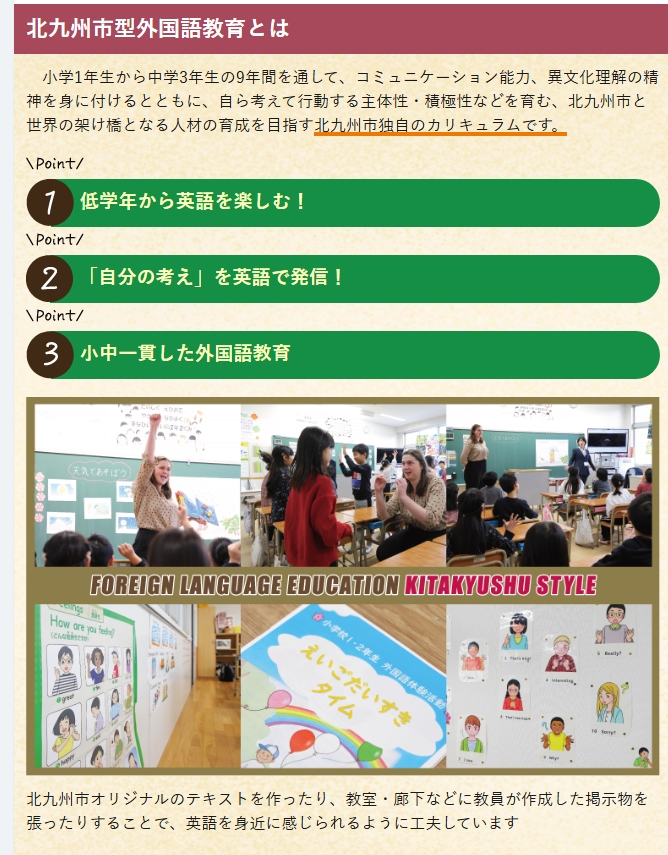

北九州市では2025年から小学校1年生から英語教育がスタート!

引用:北九州市政だより

学校の授業のカリキュラムの変化は凄いなと感じています。

私自身が今更ながら英語の大切さを実感しており、海外旅行に行ってみたいけど英語が話せないしわからないから不安な気持ちが強く同行者がいるツアーだと安心だけど料金高いしなと。仕事でも外資系の会社であったり、海外と取引のある企業への就職でも活用できるでしょうし、英語は最低限は話せるようになってほしいと思います。

国語や算数はできなくてもいいから、英語できればいいとまで思ってます。

昔(1990年頃)の英語教育と現在の英語教育の違い

私なりに調べてみましたが下記のようにまとめてみました。

【過去】

- 小学校では英語教育なし

- 塾でも国語や算数中心

- 外国語学習は中学校から開始

- 「読み書き」中心の文法学習

【現在(2025年)】

- 北九州市では1年生から英語教育を実施

- 全国的には2020年度から3年生以上で外国語活動、5・6年生で教科としての英語が必修化

- コミュニケーション能力重視のカリキュラム

- ネイティブスピーカーのALT(外国語指導助手)との授業

- デジタル教材やタブレットを使ったインタラクティブな学習

約30年で変わった教育方針と学校生活

子供が小学校に入って行事などに参加することで、自分が小学校の頃との違いがわかるようになりました。

それまでは、テレビにニュースなどで「英語が小学校からも始まった」「学童がある」「習い事する人が増えている」「エアコンが教室にある」「ちょっとしたことで文句を言う親が増えた」んだな程度の印象です。

これだけでも相当な変化と感じていましたが、実際にはもっと違くて驚きというか逆に今のやり方を大人の私も学ばせてもらっている感覚。

教育方針の過去と現在

【過去】

- 集団行動・規律重視

- 画一的な指導

- 競争原理の強調

【現在】

- 個性や多様性の尊重

- インクルーシブ教育の推進

- 協働学習の重視

- 自己肯定感を育む教育

◆ICT教育

【過去】

- コンピュータ室での特別授業程度

- 主にワープロソフトの基本操作

- 家庭でのコンピュータ所有率は低い

【現在】

- 1人1台端末の環境

- プログラミング教育の必修化(2020年度〜)

- オンライン学習プラットフォームの活用

- デジタル教科書の導入

- 情報リテラシー教育の充実

学校生活の過去と現在

学校の設備もエアコンなんて昔は無かったのにいまは熱中症対策で当たり前になりました。

夏場とか体育の後は着替えた後も熱くて汗かいたりしていましたけど今は最高気温が毎年更新している時代だからエアコンは必要ですよね。

水分補給は学校の水道水や冷水機を飲んでましたが、現在は水筒という文化になりましたね。

登下校は流石にまだスクールバスはこちらは無いですが、送り迎えをする人が多い印象です。不審者対策ではあるでしょうけども、人間歩くことは大切だと思っていますし1度送迎してしまうと子供は当たり前と思ってしまうから私は保育園は去年までは雨でも歩いて送り迎えしてました。(自分がそもそも歩くのが好きなのもあります)

でも、今年に入り1番下の長男が行く時に車に向かっていき説得してもそこから全く動かず大泣きして仕事に間に合わなくなるため渋々車で行ったため、それからは行きは車で帰りは歩いて迎えに行くようになってしまいました😢

【学校設備の過去】

- 木造校舎も珍しくない

- エアコンなし(扇風機のみ)

- グラウンドは土

- 黒板とチョーク

【学校設備の現在】

- 耐震構造の近代的校舎

- エアコン完備(熱中症対策)

- 人工芝のグラウンドも増加

- 電子黒板やプロジェクター設置

【学校給食の過去】

- シンプルなメニュー

- 地産地消の概念は薄い

- 牛乳瓶での提供も

【学校設備の現在】

- 栄養バランスと多様性を重視

- アレルギー対応食の提供

- 地産地消・食育の観点

- 国際的な料理の導入

【学校への登下校の過去】

- ほとんどが徒歩通学

- 集団登校が一般的

- 親の送迎はまれ

【学校への登下校の現在】

- 徒歩・自転車に加え、スクールバスの増加

- 防犯カメラやICタグによる安全管理

- 親による送迎も増加

- 通学路の安全対策の強化

家庭と学校の関係

子供の頃はPTA活動が盛んでした。PTAの役員が決まらないと親は帰れなかったりしたみたいです。

今ではPTAの加入も自由になっていますが、学校や子供との関わりや将来の子供達のためにもPTAは加入しています。何か役立てることがあれば協力したいですし、マイホームなので引っ越すことは今のところないため地域貢献は交流も含めて大切だと思っています。

昔は休む時は電話連絡でしたが、現在はアプリでできますし便利な世の中ですね。

【保護者の関わりの過去】

- PTA活動がより盛ん

- 学校任せの教育観も

- 連絡は連絡帳や印刷物

【保護者の関わりの現在】

- 共働き家庭の増加によるPTA活動の変化

- 学校と家庭の協働意識の高まり

- デジタル連絡帳やメール・アプリでの情報共有

- 学校評価への保護者参加

子どもの生活環境

30年前と比べて遊び方も大きく変わってきましたね。

昔は自転車で地区内を移動して友達の家に遊びに外でバスケしたり、家の中だとスーパーファミコンかファミコンで遊んだりしていました。現在は他人のお家にまで遊びに行くことは減ってしまいましたね。専業主婦が減り共働き夫婦が増えた影響が大きいかなと思います。

住所であったり連絡先は親が直接交換しないといけないため、子供通しは仲良しでも親通しでの交流がないと連絡取れず長期連休は遊びにくかったりしますね。スマホが普及しているため、子供がスマホを持っているかどうかでも違いますし昔と比べると自由に遊びにくくなった感じはします。

私が子供の頃は連絡網があったので、固定電話に電話して遊びに行っていいか聞いて言ったりしていました。今ではGPSで子供の場所がわかりますが、昔はGPSなんて無かったですし子供と連絡も遊び先の家庭の固定電話に電話するしか手段がありませんでしたね。

懐かしい時代ですよね。

【過去】

- 外遊びが中心

- 近所の子どもとの自由な遊び

- 放課後は「家に帰るまでが学校」

- 連絡する時は固定電話

【現在】

- デジタル機器での遊びの増加

- 習い事や放課後児童クラブの普及

- 遊び場の減少と安全への配慮

- スケジュール化された余暇時間

- スマホで連絡取りやすい時代だけどSNSが問題視

考察:教育の変化が子どもたちにもたらすもの

30年の間に、小学校教育は知識詰め込み型から思考力育成型へ、画一的指導から個性尊重へと大きく舵を切りました。

とりわけ英語教育やICT教育の早期導入は、将来グローバル社会を生きる子どもたちに必要なスキルを育むためのものですよね。

時代と共に変化していくものなので、親も自分が子供の頃と一緒で考えず現在の学校教育を学び、現在にあった対応をしていく必要がありますね。

教育は正解はなく、その子に合った教育をしていくのが大切と思いますので、関わりのある方と協力して連携することでより良い小学校での生活を過ごしてくれたらと願います。

過去も現在も同じで中学、高校卒業したら同窓会まで合わない友達もいますし、過去に後悔が無いように日々を過ごしてくれたら親として何も言うことはありません。

私の個人的な考えとしては、その子のためを考え最善だと思うなら共有し実施していきそれが失敗したとしても次回に活かすように学校、親、子供と三位一体で学校生活を支援していきたいものですね。

おわりに

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しましたが、教育の本質は変わらないと思います。

好奇心を育み、考える力を伸ばし、他者を思いやる心を育てること。そして何より、学ぶことの楽しさを味わうこと。

今はいじめが話題になる事が多いため、長女は吃音があるため上手く喋れないので心配していますが今のところは仲良くしており学校生活を楽しんでいるので嬉しい限りです。

私と娘たちの小学校生活は30年の時がありますが、学校で過ごす日々が、未来を拓く大切な時間であることに変わらないのでこれからの子どもたちが、変化する社会の中で、たくましく成長していくことを願っています。

次女の入学式を機に、改めて現在の教育の現場に触れられたことは考えを見直す機会になりました。